登录

登录

苏雷等委员:

你们提出的《关于完善城乡应急避难体系,打造韧性城市的建议》(提案第134305号)收悉,十分感谢你们对我市应急避难场所建设相关工作提出的宝贵意见,提案中提到的要完善城乡避难体系、夯实避难场所基础、整合资源信息共享以及强化科普宣传等建议,我局及会办单位都十分赞同。我局经综合市教育体育局、住房城乡建设局、城管和执法局等3个单位意见,结合我市实际情况现答复如下:

一、我市应急避难场所现状

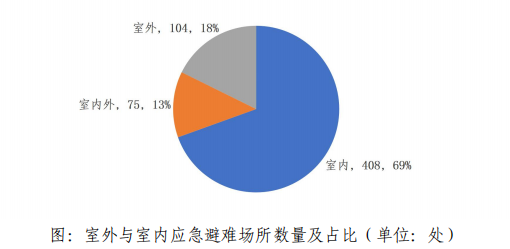

目前全市共有587处应急避难场所,已基本形成“市镇街-村(社区)”三级应急避难场所布局体系,36处市级应急避难场所、221处镇街级应急避难场所、330处村(社区)级应急避难场所;其中全市共有室内应急避难场483处(含75处兼具室内外功能的应急避难场所),有效避难面积346.44万㎡,可容纳118.9万人(符合省级规定不少于40万平方米、容纳10万人的标准);室外避难场所179个(含75处兼具室内外功能的应急避难场所),有效避难面积334.11万㎡,可容纳134.84万人(符合省级规定不少于162万平方米,容纳人数54万人的标准)。

二、对于四点建议的具体答复

提案中所提到的四条建议,我局完全赞同,现将我市具体落实情况汇报如下:

(一)完善制度,加强应急避难场所体制机制建设。

为进一步完善我市应急避难场所体制机制建设,2024年6月,市发展改革局、应急管理局、财政局联合印发《中山市市级救灾物资储备管理办法》,进一步规范市级救灾物资储备管理、调用申请等。今年3月市应急管理局印发《中山市应急避难场所管理制度》《中山市应急避难场所应急疏散预案》,7月再次印发《中山市应急管理局市级应急避难场所管理细则(征求意见稿)》,进一步规范和加强了全市应急避难场所管理工作,明确了各市级部门和属地职责。目前我市应急避难场所管理人员主要依托村(社区)、学校、文体场馆等日常管理人员作为场所管理责任主体,均已落实AB角工作机制,即每个应急避难场所至少有两个联系人。常态下进行场所维护和物资补充工作,紧急状态下主要负责人为第一责任人,第一时间开放应急避难场所,确保完成临灾转移工作。

(二)规划引领,编制中山市应急避难场所专项规划。

一是抓紧编制规划。为响应应急管理部等12部委《关于加强应急避难场所建设的指导意见》,2024年3月,我市开始谋划开展《中山市应急避难场所专项规划》编制工作,并在2024年上半年申请中山市国土空间规划及专项研究项目立项。今年3月《中山市应急避难场所专项规划》项目正式挂网公开招标,6月已将初步摸排的全市应急避难场所的空间范围逐一落实矢量化,形成“一图一表”,作为本规划最基本的底盘底数。下一步将继续与市自然资源局沟通《中山市国土空间总体规划(2021-2035)》中对应急避难场所的规划要求与国土空间规划“一张图”衔接等事项,市自然资源局表示对有供地需求的应急避难场所项目,将优先纳入土地供应计划,通过供前指导等工作,动土地供应加快办理,有力保障应急避难场所项目用地需求。预计今年年底前《中山市应急避难场所专项规划》将编制完成并报送市政府备案。《规划》的形成将更有利于系统开展我市应急避难场所科学布局工作,建立完善“市-镇(街)-村(社区)”三级应急避难场所体系。

二是高效利用场所。我市严格按照应急避难场所“平灾结合、一所多用”的原则,全市179个室外避难场所主要为公园、绿地、广场等区域,防灾重点是地震及其次生灾害,适当兼顾其他灾害类型;483个室内应急避难场所主要是平时作为村(社区)的办公场所或居民学习、休闲、娱乐和健身的活动场所,同时配备救灾所需设施与设备,主要作为防御台风、暴雨、洪水、严寒等灾害时的避难场所。

(三)提升意识,加强演练与宣传培训。

一是建立常态化演练和培训机制,每年组织相关单位和镇街开展应急演练,其中,2024年,统筹各部门、各镇街和重点企事业单位开展地震、地质灾害、安全生产、火灾等各类演练活动8146场次,参与人次超过40万,演练通过“桌面推演+实战演练”相结合的方式开展,不断检验和完善应急处置机制的实用性和科学性。

二是加强宣传培训,我市积极开展防灾减灾、应急知识教育、自护自救、自然地质灾害防护等宣教技能培训,积极开展“进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭”五进宣传活动,进一步扩大“党员做先锋 安全进万企”“新春走基层 博士送安全”“小手拉大手 安全进校园”等本土安全宣传品牌的宣传效应,邀请“亚洲飞人”苏炳添拍摄短视频助力,累计发动党员干部、专家开展安全宣传“五进”活动4900余场次,参与人员超250万人次,为群众提供更加全面的防灾减灾相关知识,进一步提升避险意识。

(四)科技赋能,加强信息化管理。

积极推动我市应急避难场所查询功能上线,公众可通过“中山应急管理”公众号和粤省事-应急服务中找到我市应急避难场所查询模块。以上查询模块已收录全市应急避难场所地理位置、照片、可容纳人数、物资储备、联系电话等信息,实现全市应急避难场所“一图可视,一键导航”。在非常时期,公众可实时查看已开放的避难场所的相关信息,按需就近前往转移避险。

下一步,我市将以编制《中山市应急避难场所专项规划》为契机,对全市应急避难场所开展安全风险与避难能力调查评估,统筹利用各类应急避难资源,科学合理规划应急避难场所布局,完善“市-镇(街)-村(社区)”三级应急避难场所体系,合理规划应急避难场所分类布局,加强室内型、综合性和乡村应急避难场所规划建设,科学设置应急避难场所功能与设施设备物资,规范标识等指引设置,加强示范点建设。适当结合“平急两用”公共设施建设,盘活存量资源,提供用地保障。

专此答复。

中山市应急管理局